-

Природа

Природа

-

История

История

-

Архитектура

Архитектура

-

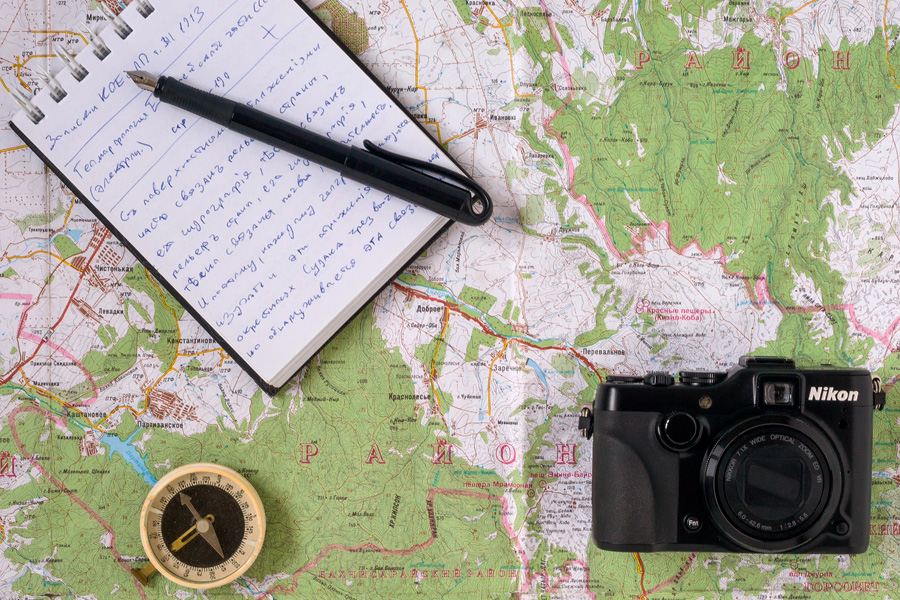

Краеведческие заметки

Краеведческие заметки

Последние публикации:

На Караби-Яйлу ведёт множество троп и дорог. Большая их часть доступна пешеходам, мотоциклистам и водителям подготовленных автомобилей. В сравнении с узкими тропками и горными дорогами, подъём с севера — настоящий проспект. По грейдерной дороге с остатками асфальта проедет обычный легковой автомобиль, был бы только дорожный просвет. Попробуйте проложить маршрут на Караби из Симферополя в картах Яндекс или Google. Сервис предложит два варианта: со стороны Долгоруковской яйлы или через Зеленогорское. О плюсах второго пути знали ещё до появления навигаторов. В путеводителе 1930 года давали такой совет:

… можно совершить экскурсию на Караби-Яйлу по нескольким направлениям. 1) через Молбай, 2) Тайган и 3) Казанлы. Последний маршрут предпочтительнее других потому, что он имеет постепенный, лёгкий подъем. Дорога даже колёсная, отличная. Потом всё время перед глазами открытый вид на прекрасную панораму северной части Крымского полуострова.

При всех преимуществах, у этого пути есть и недостатки: дорога кажется долгой и скучной. Начинается она ответвлением с трассы «Таврида». От неё к селу Зеленогорское идёт асфальтовая лента дороги среди полей. Впереди сизым маревом вздымается яйла. За Т-образным перекрёстком у села Балки нужно свернуть в сторону соседнего Новоклёново и найти на повороте приметную будку — от неё начинается долгий и пыльный подъём на Караби. По пути можно взглянуть на северные отроги нагорья. Например, из окна автомобиля. Большинству такого знакомства хватает. Действительно, что тут смотреть: бугры, балки, посадки сосен. Однако это не так. Уделите этим местам больше внимания, и они заиграют новыми красками.

При разговоре о горных хребтах воображение туристов рисует затяжные подъёмы, вздыбленные к небесам скалы, отвесные обрывы, свист ветра. В большинстве случаев это действительно так. Горы — величественные природные образования, которые вызывают трепет души пополам с желанием чаще нажимать на спуск затвора фотоаппарата. Но туристы не только любуются горами, по ним ещё нужно как-то передвигаться. Вновь выручат хребты. Некоторые из них, будто путепроводы в больших городах, ведут к вершинам или соединяют разделённые ущельями соседние плато. По хребтам проложены дороги и туристические маршруты. Один из примеров — хребет Таш-Хабах, кратчайший путь с Тырке на Караби, с одной яйлы на другую.

В Крыму, как и в большей части стран Евразийского материка, немало памятников эпохи мегалитов. Менгиры, «каменные ящики», кромлехи, петроглифы подробно описаны в научной и краеведческой литературе. К самым известным из них уже более 100 лет водят туристов. Популярны они и у эзотериков. Приверженцы этого течения считают, что такие сооружения возводили у энергоактивных зон или «мест силы». Говорят, эту энергию до сих пор могут ощутить особо чувствительные люди. Чашечные камни или чашечники остаются в тени популярности крымских мегалитов. Хотя их не меньше, чем «ящиков», и уж точно больше, чем менгиров. Особенно много чашевидных знаков на Второй горной гряде, в междуречье Бодрака и Качи. Например, на вершине горы Биюк-Чарыш или Каблук.

На восточной окраине села Ивановка, в тени деревьев на поляне у перекрёстка грунтовых дорог, отдыхает группа мототуристов. Впереди долгий и пыльный подъём на Долгоруковскую яйлу, здесь же приятная прохлада. В середине засушливой осени всё ещё зелена трава. Обычно это верный признак воды, но речки или родника не видно, на воду намекает только торчащая над деревьями башня Рожновского. Отдых окончен, пора и в путь. Заурчали двигатели мотоциклов, брызнул из-под колёс гравий грунтовки. Через 5 минут подъёма по каменистой дороге откроется вид: справа — горные отроги, слева — глубокая, сверху дна не видно, балка. Четырёхкилометровый распадок в известняках яйлы — долина Теренаирского ручья. Его воды подпитывают корни деревьев на зелёной полянке. А ещё поят жителей Ивановки.

Составители справочников и энциклопедий, в том числе Википедии, называют Суботхан самой протяжённой рекой Крымской яйлы. Гордое звание реки едва ли уместно для ручья, длина которого составляет всего 5 километров. Первый упомянул о Суботхане в научной литературе географ И. Петров. Он писал:

Соботканъ представляетъ прекрасный примѣръ карстовой рѣчки: родится изъ земли, течетъ нѣсколько верстъ по ней, потомъ устремляется внизъ и течетъ подъ землею нѣкоторое время, появляется опять въ пещерѣ и снова исчезаетъ невѣдомо куда, чтобы затѣмъ еще блеснуть на солнцѣ своими водами, сорваться со скалы пышнымъ водопадомъ и подъ новымъ названіемъ Су-Учханъ — слиться съ другой рѣчкой — Салгиръ.

То есть не река, а именно речка или ручей. Суботхан не только «прекрасный примѣръ карстовой рѣчки», это ещё и наглядное пособие от самой природы — уменьшенная копия большой реки.

Пожалуй, нет более оригинальной и необычной дороги в восточном Крыму, чем трасса Р-29 - «Алушта - Судак - Феодосия». По разнообразию форм обступающих дорогу причудливых скал - она первая. И, конечно, прекрасно видная с поворотов серпантина Козская (Солнечная) долина занимает тут особое место. Оригинальность скал вокруг, сбегающие вниз по склонам виноградники и море с громадой Меганома на горизонте, надолго запомнятся тем, кто хотя бы раз проезжал мимо этого места. У многих возникает желание вернуться сюда, побродить по живописным окрестностям, подняться к жарким, но очень живописным вершинам гор и скал, а позже спустится к освежающей прохладе Чёрного моря. Но, не всем хватает короткого отпуска, и свидание откладывается на неопределённый промежуток времени. Не беда, познакомимся со скальными красотами Солнечной (Козской) долины виртуально!

Начнём, пожалуй, с прошлого. Далёкого геологического прошлого.

В период верхней юры (оксфорд, 160-150 миллионов лет назад) на территории Судакско - Карадакского региона находился шельф (мелководная прибрежная полоса) тёплого тропического моря. Температура и глубина водоёма способствовала развитию на его дне колоний различных организмов: брахиопод, гастропод, губок, морских ежей, морских лилий, кораллов. Карбонатные панцири миллионов этих умерших существ, вперемешку со связующим материалом и при помощи уплотняющего давления толщи воды сверху, и образовало то, что сейчас называют рифовыми известняками. Позже, намного позже, море отступилось, а дно поднялось, превратив рифы в горы. Так как рельеф дна и населённость каждой возвышенности были не однообразны, то и высота, а так же форма каждой отдельно взятой скалы была разной. Конечно, века выветривания (пожалуй, слово «годы» будет тут неуместно) дополнили и изменили общую картину этих гор. Изменили картину и вновь образованные выветриванием и осадками формы микрорельефа: каменные осыпи, овраги, карстовые полости. Для полноты картины отметим, что освободившееся от воды морское дно заняли другие существа, теперь уже сухопутные. Вместо водорослей, водных растений и кораллов - травы, кустарники и деревья, вместо передвигающихся по дну членистоногих - быстро бегающие по земле зайцы, лисы и прочие мелкие животные, вместо снующих между кораллами косяков рыбёшек - летающие в небе насекомые и птицы.

Такова, вкратце древнейшая, геологическая история этих мест.

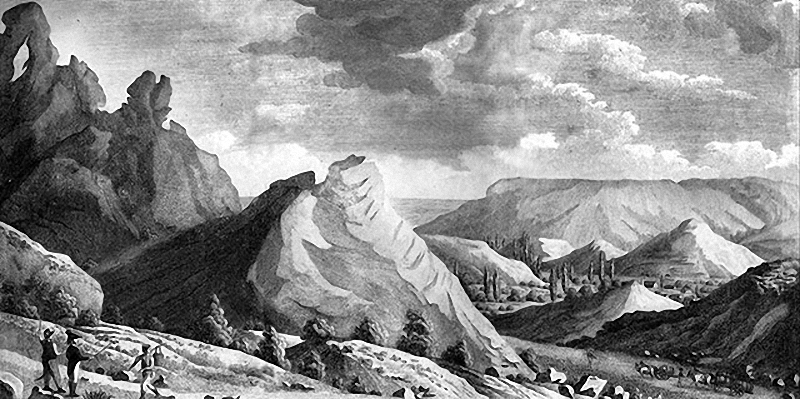

Человек в состоянии не только разрушать окружающую его среду. Часто человек становится ваятелем этой среды, так сказать он дополняет хоть и идеальный, но слегка незавершённый природой портрет. Козская (Солнечная) долина связанна с человеком огромное количество лет. Пожалуй, первое свидетельство пребывания здесь человека - каменный ящик у скалы Деликли - Кая. То, что Козская долина обитаема человеком с незапамятных времён подмечали ещё первые исследователи земли Крымской. Обратимся к некоторым из них. Первым из исследователей, отметивших связь Козской (Солнечной) долиной с глубиной веков был известный учёный и натуралист П.С.Паллас. Вот, что сказано у него в «Наблюдениях, сделанных во время путешествия по южным наместничествам русского государства в 1793-1794 годах»:

Красивая жаркая долина Кооз, столь богатая садами, в которой расположена деревня этого имени, производящая самое крепкое вино во всем Крыму, начинается немедленно вслед за деревней между горами Токлук-Сырт и Порсук-кая, покрытая виноградниками она тянется до моря по длине четырех с половиной верст

На вершине вышеназванного разорванного гребня /Эльтегень/, поперек хребта, видна старая крепостная стена, а самая дальняя часть этого хребта поднимается к NW в виде скалы в три вершины /Мадшил/, пробитой накось треугольной дырой, сквозь которую можно видеть. На вершине я видел разные Astragali, а с высшей точки гребня скалы дорога спускается тут же по стороне скалистой, чрезвычайно глубокой лесистой долины, где между растущими породами деревьев особенно примечается обилие Pyrus orientalis. Эта долина, ведущая в Отууз, названная Сарай-дере - от бывшей здесь постройки, принадлежащей генералу турецкой армии /между ни ми - разрушенная мечеть/, - отделяет подножие Пандчар-кая и другой горы от противоположной высокой скалы Кизилташ-кая, также, по-видимому, состоящей из известняка.

Все, писавшие после Палласа авторы просто копировали его сведения, немного изменяя текст, не меняя смысла совершенно.

Отметим, впрочем, лишь «Путеводитель по Крыму для путешественников» М.А.Сосногоровой, 1874 года издания:

Козская долина. Если ѣхать изъ дер. Отузъ въ Судакъ по дорогѣ на Козы,не сворачивая въ Кизильташскую киновію, то путь идетъ изъ долины Отузъ крутымъ подъемомъ въ гору, мимо горы Елтигенъ, у утеса Митчиль. На горѣ Елтигенъ (на вершину которой была проведена древняя дорога) находятся едва замѣтные остатки крѣпости, христіанской церкви и деревни. На этомъ мѣстѣ находилось значительное селеніе, и мы полагаемъ, что это то самое селеніе, которое называлось у генуэзцевъ «Sancta Erigini». Названіе это вѣроятно передѣлано татарами въ «Елтигенъ». Отъ этой замѣчательной горы дорога идетъ до горы Порсукая, состоящей изъ т. н. крымскаго мрамора, и огибая ее, направляется прямо въ Козскую долину. Находящаяся въ Козской долинѣ деревня Козы - или Кокъ-гёзъ (синій глазъ) у татаръ - называлась у генуэзцевъ «casale de Coxii»; а русскими названіе это передѣлано въ Козы, которое вошло теперь въ употребленіе и у татаръ.

Велите принести себѣ плодовъ изъ старыхъ, можно сказать, вѣковыхъ здѣшнихъ садовъ. Виноградники здѣшніе очень древни и даютъ хорошее вино, которое имѣетъ свой особенный вкусъ. Обратите также вниманіе на жителей этой деревни. Здѣсь еще сохраняются, хотя уже не въ первобытной чистотѣ, патріархальные нравы прежнихъ временъ. Въ глубинѣ долины, къ выѣзду на сѣверъ, находится древнее укрѣпленіе и при немъ стѣна, прикрѣпленная къ замѣчательному утесу Делеклы-кая (т. е. дырявая скала). Орлы вьютъ постоянно свои гнѣзда на неприступныхъ вершинахъ этой скалы. Она такъ замѣчательна по своей формѣ и по своему положенію, что ее слѣдуетъ осмотрѣть. Козская долина вообще очень живописна по своему мѣстоположенію.

Да и в «Путеводителе…» описание скорее лирическое, нежели практическое. Не стоит искать что-либо новое в современных описаниях Козской (Солнечной) долины, они все неизменно копируют дореволюционных авторов.

Одним из самых ярких наследств, оставленных нам жившими прежде народами, является топонимика. К сожалению, не все и не всегда оценивают те названия, что значатся на нынешних картах. Вы только вдумайтесь. Сначала нужно придумать яркое, запоминающееся и к тому же подходящее к месту название; потом всей деревней договорится о том, чтобы название не менял каждый желающий; затем использовать его устно, из поколения в поколение; и лишь потом оно доходит до нас, в виде забавных, но метких названий горных вершин, урочищ, родников и перевалов.

Богатство фантазии, живших в Козской (Солнечной) долине крымских татар и греков и породило это разнообразие дошедшей до нас топонимики. Огромный, сероватый массив рифового известняка, являющийся высшей доминантой на данном участке местности, с отдельным утёсом - «клыком» носит название Порсук - Кая и переводится на русский как «барсучья скала». Однако, тут есть и казус, ведь туристы называют её Носорог, а жители села Солнечная долина Кабан. Как не странно, явно более поздние названия Порсук - Кая более соответствуют действительности: скала больше похожа и на носорога, и на кабана, ну уж никак не на барсука… Стоящая в центре хребта Эльтиген (непереводимо), прекрасно видная с трассы «Алушта - Судак - Феодосия» скала Деликли – Кая, отдалённо напоминающая ушко цыганской иглы так и переводится - «дырявая скала». Горушка за хребтом Эльтиген называется Исар - буквально «крепостца». Соседняя, вся покрытая шипами разрозненных, выветрившихся скал гора носит название Панджарлар - Кая, что переводится как… «скала с когтями!» Острая, как шапка гнома скала над насосной станцией носит простое и актуальное название Сююрю - Кая - «острая скала». Однако самое забавное название носит удивительная, очень сильно напоминающая доисторического, покрытого шипами панцирного динозавра пинакозавра скала Теке - Атанг Кая. Как бы это странно не звучало, но переводится оно как … «козёл спрыгнул»! Видимо, были какие-то предпосылки, чтобы дать такое странное название этой удивительной скале.

Что бы там не значило название скалы Теке - Атанг Кая в Козской (Солнечной) долине, эта скала знаменита вовсе не своим топонимом.

Крым богат на удивительные формы скал, созданные самой природой. Чего стоят только скальные «блинчики» на вершине Хой - Кая, или сфинксы Каралезской долины (Узун - Тарла). Не отстают в этом плане гроты (Казан - Кая) и арки. Самая знаменитая из таких арок – скала Золотые ворота у подножия потухшего вулкана Кара - Даг. На склоне горы Теке - Атанг Кая в Козской (Солнечной) долине природа создала небольшую арку. Из арки на горе Теке - Атанг Кая открывается прекрасный вид на окрестности:

Панорама арки на склоне горы Теке-Атанг-Кая («Кольцо любви»):

Полноэкранный режим включается двойным кликом (поддерживается не всеми браузерами) или нажатием на иконку ![]()

Эта небольшая арочка хорошо видна только с двух сторон: с дороги в село Солнечная долина и непосредственно с начала подъёма к ней. Арка на склоне горы Теке - Атанг Кая невелика. Она, конечно, не дотягивает до таких грандиозных явлений природы, как например, скальные образования в национальном парке Америки «Арки», но в миниатюрном масштабе Крыма она всё равно смотрится не менее красиво и необычно. Арка на склоне горы Теке - Атанг Кая в Козской (Солнечной) долине не имеет исторического топонима, однако её успели «окрестить» туристы. Кольцо любви - именно такое романтическое название получила эта природная арка.

Скалы Козской (Солнечной) долины на карте OpenTopoMap:

-

Деликли - Кая и винподвал

Деликли - Кая и винподвал

-

Гора Теке - Атанг - Кая

Гора Теке - Атанг - Кая

-

Токлук - Сырт и трасса

Токлук - Сырт и трасса

-

Ленточки в Кольце любви

Ленточки в Кольце любви

-

Солнечная долина и Меганом

Солнечная долина и Меганом

-

Склоны Теке - Атанг - Кая

Склоны Теке - Атанг - Кая

-

Теке - Атанг - Кая и арка в скале

Теке - Атанг - Кая и арка в скале

-

Кольцо любви и цветущие каперсы

Кольцо любви и цветущие каперсы

-

Потёки

Потёки

-

Скала с аркой Кольцо любви

Скала с аркой Кольцо любви

-

Порсук - Кая, Деликли - Кая и винподв

Порсук - Кая, Деликли - Кая и винподв

-

Расколовшийся камень

Расколовшийся камень

Козская (Солнечная) долина - одно из самых необычных по красоте мест в восточном Крыму. Эта своеобразная, ни на что не похожая по красоте долина способна покорить даже самого равнодушного к природным красотам туриста - обывателя. И конечно, скалы занимают особое место в удивительном природном ансамбле Козской (Солнечной) долины. Именно скалы создали тот неповторимый колорит и образ, что неоднократно отмечали путешественники и исследователи, писали и фотографировали художники и фотографы. Взглянув лишь раз на Козскую (Солнечную) долину, поверьте, Вы не забудете её своеобразной красоты уже никогда.