-

Природа

Природа

-

История

История

-

Архитектура

Архитектура

-

Краеведческие заметки

Краеведческие заметки

Последние публикации:

На Караби-Яйлу ведёт множество троп и дорог. Большая их часть доступна пешеходам, мотоциклистам и водителям подготовленных автомобилей. В сравнении с узкими тропками и горными дорогами, подъём с севера — настоящий проспект. По грейдерной дороге с остатками асфальта проедет обычный легковой автомобиль, был бы только дорожный просвет. Попробуйте проложить маршрут на Караби из Симферополя в картах Яндекс или Google. Сервис предложит два варианта: со стороны Долгоруковской яйлы или через Зеленогорское. О плюсах второго пути знали ещё до появления навигаторов. В путеводителе 1930 года давали такой совет:

… можно совершить экскурсию на Караби-Яйлу по нескольким направлениям. 1) через Молбай, 2) Тайган и 3) Казанлы. Последний маршрут предпочтительнее других потому, что он имеет постепенный, лёгкий подъем. Дорога даже колёсная, отличная. Потом всё время перед глазами открытый вид на прекрасную панораму северной части Крымского полуострова.

При всех преимуществах, у этого пути есть и недостатки: дорога кажется долгой и скучной. Начинается она ответвлением с трассы «Таврида». От неё к селу Зеленогорское идёт асфальтовая лента дороги среди полей. Впереди сизым маревом вздымается яйла. За Т-образным перекрёстком у села Балки нужно свернуть в сторону соседнего Новоклёново и найти на повороте приметную будку — от неё начинается долгий и пыльный подъём на Караби. По пути можно взглянуть на северные отроги нагорья. Например, из окна автомобиля. Большинству такого знакомства хватает. Действительно, что тут смотреть: бугры, балки, посадки сосен. Однако это не так. Уделите этим местам больше внимания, и они заиграют новыми красками.

При разговоре о горных хребтах воображение туристов рисует затяжные подъёмы, вздыбленные к небесам скалы, отвесные обрывы, свист ветра. В большинстве случаев это действительно так. Горы — величественные природные образования, которые вызывают трепет души пополам с желанием чаще нажимать на спуск затвора фотоаппарата. Но туристы не только любуются горами, по ним ещё нужно как-то передвигаться. Вновь выручат хребты. Некоторые из них, будто путепроводы в больших городах, ведут к вершинам или соединяют разделённые ущельями соседние плато. По хребтам проложены дороги и туристические маршруты. Один из примеров — хребет Таш-Хабах, кратчайший путь с Тырке на Караби, с одной яйлы на другую.

В Крыму, как и в большей части стран Евразийского материка, немало памятников эпохи мегалитов. Менгиры, «каменные ящики», кромлехи, петроглифы подробно описаны в научной и краеведческой литературе. К самым известным из них уже более 100 лет водят туристов. Популярны они и у эзотериков. Приверженцы этого течения считают, что такие сооружения возводили у энергоактивных зон или «мест силы». Говорят, эту энергию до сих пор могут ощутить особо чувствительные люди. Чашечные камни или чашечники остаются в тени популярности крымских мегалитов. Хотя их не меньше, чем «ящиков», и уж точно больше, чем менгиров. Особенно много чашевидных знаков на Второй горной гряде, в междуречье Бодрака и Качи. Например, на вершине горы Биюк-Чарыш или Каблук.

На восточной окраине села Ивановка, в тени деревьев на поляне у перекрёстка грунтовых дорог, отдыхает группа мототуристов. Впереди долгий и пыльный подъём на Долгоруковскую яйлу, здесь же приятная прохлада. В середине засушливой осени всё ещё зелена трава. Обычно это верный признак воды, но речки или родника не видно, на воду намекает только торчащая над деревьями башня Рожновского. Отдых окончен, пора и в путь. Заурчали двигатели мотоциклов, брызнул из-под колёс гравий грунтовки. Через 5 минут подъёма по каменистой дороге откроется вид: справа — горные отроги, слева — глубокая, сверху дна не видно, балка. Четырёхкилометровый распадок в известняках яйлы — долина Теренаирского ручья. Его воды подпитывают корни деревьев на зелёной полянке. А ещё поят жителей Ивановки.

Составители справочников и энциклопедий, в том числе Википедии, называют Суботхан самой протяжённой рекой Крымской яйлы. Гордое звание реки едва ли уместно для ручья, длина которого составляет всего 5 километров. Первый упомянул о Суботхане в научной литературе географ И. Петров. Он писал:

Соботканъ представляетъ прекрасный примѣръ карстовой рѣчки: родится изъ земли, течетъ нѣсколько верстъ по ней, потомъ устремляется внизъ и течетъ подъ землею нѣкоторое время, появляется опять въ пещерѣ и снова исчезаетъ невѣдомо куда, чтобы затѣмъ еще блеснуть на солнцѣ своими водами, сорваться со скалы пышнымъ водопадомъ и подъ новымъ названіемъ Су-Учханъ — слиться съ другой рѣчкой — Салгиръ.

То есть не река, а именно речка или ручей. Суботхан не только «прекрасный примѣръ карстовой рѣчки», это ещё и наглядное пособие от самой природы — уменьшенная копия большой реки.

С точки зрения топонимики и географии

Впервые название Токлукская долина встречается у естествоиспытателя П. С. Палласа. Описывая путь из Судака в Каффу (нынешнюю Феодосию) в 1793-1794 годах, он замечает:

При выходе из Судакской долины, идёт удобная, колёсная дорога и проходит наискось через горы… Здесь лежат четыре долины: Токлукская, Коозская, Отузская и Карадагская.

Название бытовало до середины XX века. В «Географическо-статистическом словаре Россійской Имперіи» известного географа Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского читаем:

Токлукская долина простирается отъ д. Токлукъ (44°52/ с. ш., 52°44' в. д.) до уроч. Копсель, окружена горами, не имѣеть рѣчки, но снабжена фонтаномъ.

Географически долина расположена между горным массивом Меганом и хребтом Токлук-Сырт. С запада она примыкает к Капсельской долине — одному из наиболее засушливых мест Крымского полуострова. С востока граничит с Козской. В отличие от однообразной желтизны Капсельской пустыни, Козская долина наполнена зеленью виноградников, садов и лесов. Хоть её и называют Солнечной, в жаркие летние дни она радует приятной прохладой. Украшение Козской долины — необычные скалы и скальные образования. Например, каменное Кольцо любви.

На бумагах Токлукская долина — часть комплексного памятника природы «Полуостров Меганом». Общая площадь особо охраняемой природной территории 651,6 Га. Из них на долину приходится порядка 15. Правда, памятник существует только в умах экологов и на официальных бумагах. Меганом застраивают коттеджами садовых товариществ, в бухтах путь к морю всё чаще перекрывают базы отдыха и пансионаты.

В первой половине XIX века через Токлук проходила земская дорога из Судака в Феодосию. Благодаря близости к соседней, Козской долине, эти места проезжали путешественники, натуралисты и авторы путеводителей. После себя они оставили ряд литературных памятников. Правда, их мнения об окружающей картине не были лестными:

Скучные места, без зелени, без населения, солонец, истресканный палящим солнцем, местами полынь растет, таким образом до Козской долины, где природа щедрее и разнообразнее.

Грибоедов А. С. Письмо Бегичеву С. Н., 12 сентября 1825 года.

Эти равнины, изрезанные оврагами и выжженные летним зноем, являют собой печальное зрелище.

Ш. Монтадон, «Путеводитель путешественника по Крыму», 1834 год.

После депортации крымских татар (в 40х годах XX века они составляли большинство жителей сёл Токлук и Козы) и переименования Токлука в Богатовку, топоним Токлукская долина стали потихоньку забывать. О былом названии помнят лишь немногие местные жители и те, кто связан с мастерством выращивания винограда и производства вина из исконно крымских, аборигенных сортов.

В XX веке дорога из Судака в Козы была шоссирована. Теперь от жары путешественников спасают кондиционер и тонированные окна. Скучный, полупустынный пейзаж быстро мелькает за окном. Близкими и легко достижимыми стали пьянящий запах местного вина и сладость фруктов, которые выросли под солнцем живописных окрестностей древнего Судака.

Однако это всё не то. Чтобы по-настоящему почувствовать особую прелесть этих мест, нужно хоть раз преодолеть пешком путь из Судакской долины в Козскую. Лучшее время для такой прогулки — конец апреля и май.

Особенность, на которую обратили внимание лишь картографы и геологи

Путь из Судака в Козскую долину вовсе не обязательно преодолевать по узкому и пыльному шоссе. Если всё же решитесь, слова Грибоедова и Монтадона не раз придут в голову и дорога запомнится не с лучшей стороны. Для такого перехода хорошо подойдёт тропа, которая проложена у подножия хребта Токлук-Сырт. Она начинается на окраине Судака, у городского кладбища. То забираясь круто в горку, то вновь спускаясь с холмов, тропа жмётся к подножию хребта. Вершина возвышенности теряется где-то в небесах. Скорее всего, удобный и короткий путь был проложен ещё в древности: кое-где видны подрубки, простые подпорные стенки. Останутся позади ответвления в сторону подъёма к Ай-Георгию и спуску в урочище Капсель. Примерно через пять километров хода от начала пути, тропа выведет к подножию горы Караул-Кая. За сизо-зелёными ветками можжевельников откроется необычный вид: куда хватает взгляда, плоские склоны холмов и отрогов гор покрывают ровные ряды столбиков. Белые шпалерные столбики увиты зеленью лоз.

На опытных виноградниках предприятия «Солнечная долина» выращивают наиболее ценные и редкие сорта, в том числе аборигенные. Хоть места засушливые и ветренные, для солнечной ягоды они подходят отлично. Всё благодаря песчано-кремнистой почве. Для других культур питательных веществ в ней мало. А вот винограду и будущим винам содержание кремния придаёт нежности, деликатности и особый букет вкуса.

К слову о других культурах. Шарль Монтадон писал, что в начале XIX века на этих почвах умудрялись растить ячмень и первосортную пшеницу — озимую и яровую. Правда, пшеница была особая — арнаутка. В своё время Токлук даже славился ею в округе.

Глубокие овраги делят виноградники на неравные части. Где-то за ними виднеются дома Богатовки. Перед нами Токлукская долина. Тропа спустится в небольшой овраг и приведёт к перекрёстку. Прямо, по дороге через виноградники, — в Богатовку. Вниз, по кромкам и гребням хребтов-отрогов Токлук-Сырта, — к винзаводу «Архадересе» и садовому товариществу «Меганом». Нам вниз.

За «спинами» оврагов покажутся яркие крыши — садовое товарищество «Меганом». Часть домов построена в овраге Сугут-Кешме (сюгут, сёгут — «ива, тополь», «тополиный источник»). С ними мирно соседствует… глыба размером с приличный двухэтажный дом! Название удивительного природного образования — Сугутли-Кешме-Кая. За плоской спиной хребта (она застроена другой частью домов садового товарищества), на склоне оврага, приютилась ещё одна громада — глыба Томалак-Кая (томалакъ — «круглый», «круглая скала»).

Две внушительные глыбы не одиноки в Токлукской долине. На подробной топографической карте местности значков, обозначающих отдельно стоящий камень, нанесено не меньше десятка. В Викимапии их ещё больше. Они подписаны как «камень-ориентир». Ориентироваться на местности по ним действительно удобно.

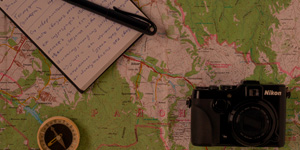

Токлукская долина на туристической карте 2007 года:

Причуды геологического прошлого

На первый взгляд, разумно объяснить появление таких огромных кусков горной породы среди пустынного ландшафта просто невозможно. Логика заходит в тупик. Вокруг склоны из особой горной породы. Клепинин считал её серым рыхлым сланцем и сохранил для нас местное название — шайлаганъ. Рядом нет ни одной крупной скалы. Глыбы сползли с расположенного выше Токлук-Сырта? Несовпадение: другой вид пород, расстояние почти в 2 километра и полное отсутствие конуса разрушения. Так и пришлось бы гадать, но помогли геологи.

Виктор Владимирович Юдин — пожалуй, единственный учёный, в трудах которого встречается упоминание о глыбах Токлукской долины. Доктор геолого-минералогических наук, профессор объясняет их как «олистостромовые горизонты». Он же не исключает, «что из-за плохой обнаженности, часть из них может оказаться кластолитами в олистомеланже».

Попробуем объяснить их возникновение проще.

Несколько миллионов лет назад Крым, как сложная геологическая постройка, только начинал формироваться. Неоднократно повторяющееся изменение уровня моря привело к осадконакоплению и формированию различному по составу горных пород. Из-за дрейфа континентов, происходило столкновение литосферных микроплит и смещение будущего полуострова с юга к северу. Столкновения сжимали толщи пород в складки различных размеров. Помимо сжатия, происходили надвиги и сдвиги, опрокидывались, разрушались и формировались новые складки. Возникали долины (антиклинали) и повышения (синклинали). От одних разрушенных складок не осталось ничего. От других — только нижележащие основания — «корешки» и крылья — «бока» складок. Отдельные вершины Токлукской долины, например Корожубах-Тран, — как раз являются остатками крыльев таких складок.

Геологическая карта полуострова Меганом. Автор — В. В. Юдин

В неоген-четвертичный период мощные силы тектоники, будто жернова исполинской мельницы, постепенно «перемалывали» прочные горные породы в относительно непрочную массу различных по размеру осколков под названием матрикс. Из-за оползней, с соседних вершин (от них впоследствии не осталось и следа) в матрикс попадали глыбы разного состава, размера и возраста. Матрикс вместе с глыбами образовал меланж — сложный хаотический комплекс. Слой тектонически перетертой массы — матрикса — защищал глыбы от разрушения из-за процессов выветривания. Тектонические движения перенесли глыбы и матрикс на значительные расстояния от места происхождения.

В результате горообразовательных процессов образовалась сложная система складок с включением в них узкой полосы меланжа.

Начатое завершили силы моря, выветривания и природы

В 1912 году доктор геологии Н.И. Андрусов выдвинул теорию Черноморских террас. Согласно ей, из-за поднятия крымского полуострова и изменения уровня моря после оледенений, образовалось несколько террас. Андрусов выделил 5 из них. Уже в наше время эта теория получила дальнейшее развитие. Учёные выяснили: циклов было гораздо больше. Сейчас выделяют уже 18 ископаемых морских террас. Неоднократные изменения уровня моря наверняка тоже сделали своё дело. Какие-то глыбы из-за новых оползней и процессов берегообразования и размывов выпали из окружающего матрикса, скатились в Чёрное море и исчезли в пучине. Где-то наоборот, слой наносов сохранил их от дальнейшего разрушения и они до сих пор лежат где-то под видимой поверхностью земли. В других местах смыв окружающих пород помог глыбам «вырваться» из окружения и появиться на поверхности новой суши.

Выветривание внесло свои штрихи в общую картину: где-то обточило острые грани, где-то поделило некогда единые глыбы на мелкие части, где-то придало особую, округлую форму.

Со временем седину известняковых глыб разбавила коричнево-кирпичная накипь лишайников и зелень растений.

Глыба размера plus-size

Вместе плоские, как стол, остатки черноморских террас, сухоречья, овраги, виноградники и торчащие кое-где глыбы составляют неповторимый колорит Токлукской долины. Как было понятно из объяснения касательно геологического прошлого, причина этому явлению — Карадагский меланж. Он протянулся от Козской долины через всю Токлукскую к Судакской. На склонах и вершинах полосы меланжа сосредоточен олистостромовый горизонт, т.е. выходы на поверхность безкорневых глыб.

Южнее Богатовки глыбы образовали выставку различных форм и размеров. Сразу за винным заводом «Архадересе», на вершине невысокого холма, торчит глыба Юмала-Таш (юмалакъ — ногайский диалект, «круглый; ком, комок», «круглый камень»). В считанных метрах от южных домов Богатовки пейзаж украшает холм Тараклык (тюркское тараклык — «место с гребнями»). Вдоль его гребня собрались 5 крупных глыб и с десяток мелких. Восточнее села, над оврагом, будто нависла округлая каменная башня — Томалак-Кая (томалакъ — тоже «круглый», другой диалект). В 500 метрах правее, над виноградниками, возвышается горка. На ней — три отдельные глыбы разных размеров. Название соответствующее: Уч-Таш (уч — «три», «три камня»). Замыкает шествие ещё одна безымянная глыба на склоне. Урочище, в котором собралась восточная группа глыб, — Таш-Йокуш (йокуш ёкъуш — «подъем», «камни поднимаются»).

Все перечисленные глыбы померкнут в сравнении с той, что виднеется в пустынном мареве к югу от Богатовки. Размер некогда целого куска горной породы огромен и его вполне уместно считать скалой. И всё же, это бескорневая глыба — кластолит или олистолит в зоне меланжа. Название уникума — Паралам-Кая (паралам — «ломать», «разломанная скала»).

Паралам-Кая занимает верх холма в двух километрах от Богатовки. Холм в форме конуса расположен посреди урочища с недружелюбным названием Ачувлар (ачув — «злой»). Вершина громадной глыбы труднодоступна, но её вполне возможно покорить при должной сноровке и основных навыках скалолазания. С небольшой макушки открывается замечательный панорамный вид на всю Токлукскую долину.

Подножие и вершина Паралам-Кая. Виртуальный тур из трёх сферических панорам:

Полноэкранный режим включается двойным кликом (поддерживается не всеми браузерами) или нажатием на иконку ![]()

Каждая отдельная глыба или россыпь — экосистема в миниатюрном исполнении. У подножия и в трещинах скальных пород ютятся кусты и мелкие растения. Для них обломки глыб — дом, дарующий ценную влагу и убежище от сильного ветра. В сравнении с соседками, Паралам-Кая настоящий оазис среди высушенных солнцем и ветрами равнин. В обломках у её подножия растёт рощица из кустов и деревьев. На вершине видны перья и остатки гнезда. Под глыбой и на склонах холма встречаются кучки земли — норы грызунов.

Первое натуралистическое описание скалы Паралам-Кая оставил Пётр Симеон Паллас. Он писал:

Кроме того, в этой стране между берегом моря и деревней Токлук, на холме, видна замечательная скала вышиной в несколько саженей из громадных глыб раздробленных известковых пластов, из которых некоторые еще находятся почти на своих местах, тогда как другие свалены одна на другую. Татары называют эту скалу Паралам-Кая и, по-видимому, это — выдающаяся вершина гребня известковых скал. В нескольких сотнях шагов от нее на юго-восток на бесплодной равнине, окружающей холм, я нашел замечательное место погребения, вероятно, очень древнее, подобного которому я не находил в Крыму, за исключением, как в долине Кооз, оно — не татарское. Прежде всего видно на прямой Линии почти в направлении с О на W и по длине тридцати двух шагов около десяти могил, обведенных на поверхности плоскими камнями, вкопанными в землю и как бы разделенных перегородками. Четыре измеренных из этих могил имеют по четыре аршина в каждой стороне, а пять других — только по два аршина и, следовательно, они продолговаты. Расстояния между ними неправильны и разнообразны, так как в двух местах это расстояние — всего в один аршин между ними. Вот порядок и расстояния, в которых расположены эти могилы одна от другой, с востока на запад: 2, 1, 4, 1, 2, 2, 4, 33/4, 4, 2, 2, аршина. По-видимому, некоторые из этих могил имели прежде на южных концах более высокий камень. С юга в расстоянии почти двух саженей примечают также впереди этого ряда еще три одиночные могилы другого ряда, а к восточному краю — плоский холмик, окруженный камнями и два прямоугольника, обставленных по краям на ребро плоскими камнями, у которых — на южных сторонах стоящие более длинные камни. Татары думают, что это — жидовские могилы, но без сомнения, они кажутся делом иной, более древней и немногочисленной народности.

Естествоиспытатель обнаружил каменные ящики (их ещё называют дольмены). После публикации труда Палласа, окрестности Паралам-Кая стали изредка посещать исследователи и туристы, которые проезжали по Токлукской долине. Описание достопримечательности и близлежащих древностей кочевало из одного путеводителя в другой, однако полноценных исследований не было. Сто лет спустя, в 1886 году, казанский ориенталист В.Д. Смирнов полностью раскопал изнутри 5 каменных ящиков. Верхние покровные плиты гробниц не сохранились. Все ящики оказались разграблены в древности. Кости внутри ящиков были сильно измельчены и разбросаны. Погребальный инвентарь представлял собой только два бронзовых наконечника стрел, две пирамидальные серьги из синего стекла с отверстием вверху и несколько пастовых бус. Находки относились к культуре тавров и были датированы ранним железным веком.

Палласу предписывают ещё одно открытие, связанное с историей Токлукской долины:

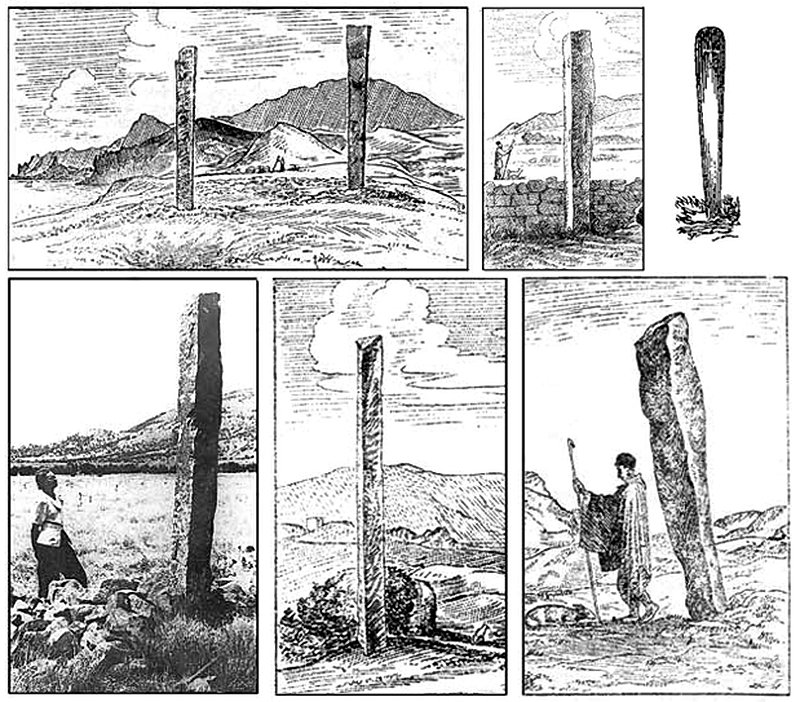

Могильные камни здесь, как и в Коозе и Судаге — высокие плоские или толстые значительной длины и твердости, добываемые в пластах песчаника... Измерив подобные столбы, вкопанные как пограничные на высотах между Судагом и Козом, я нашел, что они имели более двух саженей высоты над землей, хотя только около полуаршина ширины и еще несколько менее толщины.

Кеппен усомнился в словах Палласа по поводу предназначения необычных столбов. В 30е годы XIX столетия он сам осмотрел один из них «на пути из Коза в Токлукъ». На нём учёный обнаружил небольшой высеченный крест «вершков въ 6 длиной, над коим какъ бы титло (надстрочный знак) оборонной работы». К дальнейшим исследованиям загадочных столбов подталкивали факты и топонимика: один из них стоял в урочище Текиль-Таш, т.е. «вертикальный камень», два других в Эмдже/Индже-Таш (эмдже — «дядя», «дядин камень», индже — «тонкий»). Помимо Палласа и Кеппена, упоминание о них встречается у Дюбуа де Монпере, Головкинского, Полканова, Бадера. Всего, по сохранившимся сведениям, насчитывалось четыре места, где были установлены загадочные столбы. Часть из них ещё существовала во II половине 40х годов прошлого века. Сейчас остались лишь описания, фотографии и несколько зарисовок. Мнение современных историков таково: Паллас описал не «пограничные столбы», а менгиры.

Менгиры Токлукской долины. Рисунки и фотография разных лет

Исследования полуострова Меганом выявили более 90 каменных ящиков. Кроме них, историки обнаружили и раскопали остатки двух таврских селищ. Вместе с менгирами и топонимической памятью, эти сведения наводят на мысль: не являлись ли когда-то Токлукская долина и полуостров Меганом священными для коренного населения Тавриды? Быть может, одинокие громады глыб в выжженной солнцем пустыне занимали особое место в их культуре или религии? Жизнь тавров, например, была связана с камнем. А как насчёт крестов на менгирах? Не нанесли ли их на столбы после того, как христианство сменило в этих местах язычество? Возможно, дальнейшее изучение древней истории полуострова Меганом когда-нибудь даст ответы на эти вопросы. Помогут новые исследования и находки. Именно новые, потому как большая часть древностей, найденных и описанных ранее, уничтожена плантажной распашкой и строительством в советские годы.

Корожубах-Тран и Буюк-Сырт: у самых небес

Токлукскую долину от Козской отделяет группа возвышенностей. В высоту они достигают 164 метров, поэтому их уже можно называть горами. Вершины и склоны хребтов тоже занимают суровые глыбы-одиночки и живописные россыпи осколков, что когда-то ими были.

К востоку от Паралам-Кая хорошо заметна гора с двугорбой верхушкой — Корожубах-Тран. Её высота почти 126 метров. Склоны возвышенности поделены на четыре неравные части оврагами. С вершиной они соединяются узкими перемычками. Западный склон этой горы покрыт группой живописно разбросанных глыб. Открытую со всех сторон для обзора макушку горы венчает ещё одна глыба, больше похожая на одинокую скалу. Время и выветривание поделило её на ряд отдельных фигур и осколков. Среди гор и холмов Токлукской долины, Корожубах-Тран, пожалуй, самая живописная. Она вполне могла бы оказаться на полотнах или акварелях Богаевского, Волошина. Певцы красот Киммерии оценили бы необычный вид и загадочное название этой горы. Корожубах-Тран будто оттуда.

По ту сторону Корожубах-Тран, у подножия холмов, вытянулась в длину Козская долина. С её вершины видна дуга морского побережья и кусочек Солнечной Долины. Остальную часть села скрывает за собой соседний, более высокий, хребет Буюк-Сырт (буюк — «большой», сырт — «спина», «большая спина»).

Склоны хребта Буюк-Сырт иссечены террасами. С конца 70-х до конца 80-х годов прошлого века работники лесхоза усердно террасировали и засаживали соснами лишённые леса склоны гор в окрестностях Солнечной долины. Часть посадок прижилась, другая — нет. Вырасти за 30 с лишним лет в приличный лес деревьям не позволила сушь. Большая часть сосенок едва достигает в высоту трёх-четырёх метров. В общем виде Буюк-Сырта выделяется 8 отдельных вершин. У подножия и на склонах, среди террас и хвойного лапника, тоже встречаются глыбы и небольшие россыпи. Львиная их доля собрана на гребне хребта. Вид привершинных глыб отличается от всех, что были описаны ранее. Часто конической формы, глыбы, будто тюбетейки, оберегают изрезанные оврагами и террасами склоны от дальнейшего разрушения неумолимыми силами выветривания.

Высшая точка хребта Буюк-Сырт отмечена пирамидой репера. Это — гора Караман-Кая («тёмная скала», 125,8 м). Она, как и Корожубах-Тран, тоже двугорбая. Посередине установлен геодезический знак, у которого проходит тропа. С двух других сторон громоздятся глыбы. Чуть ниже Караман-Каи видна вышка радиотелевизионной станции «Солнечная Долина». Замыкает картину цепочка глыб. Крайняя из них — будто прилизанная со всех сторон выветриванием Юмалакъ-Кая. Ещё одна «круглая скала», больше похожая на крышку. От радиотелевизионной вышки вниз, к шоссе Богатовка — Солнечная долина, спускается грунтовая дорога. Она — кратчайший путь к заслуженному после длительного перехода глотку холодной воды и отдыху.

Токлукская долина на гибридной карте Bing:

Напротив Паралам-Кая зелень травы сменила площадка плотно утрамбованной земли. Она образовалась под копытами лошадей, шинами автомобилей и глубокими протекторами квадроциклов. Сюда иногда заворачивают туристы по пути к берегу пруда Бугаз. Паралам-Кая как бы добавочное блюдо к винегрету из мыса Меганом, развалин маяка, купания в море, новомодных «мест силы». Чем же седые глыбы Токлукской долины не места силы? У каждого своё толкование этого слова. Одному — ленточки и расписные камушки с невнятным бормотанием чужих заклинаний. Другому — восторг от красоты и сил природы. Третьему — неразгаданные тайны древности. Всё это есть на полуострове Меганом.