-

Природа

Природа

-

История

История

-

Архитектура

Архитектура

-

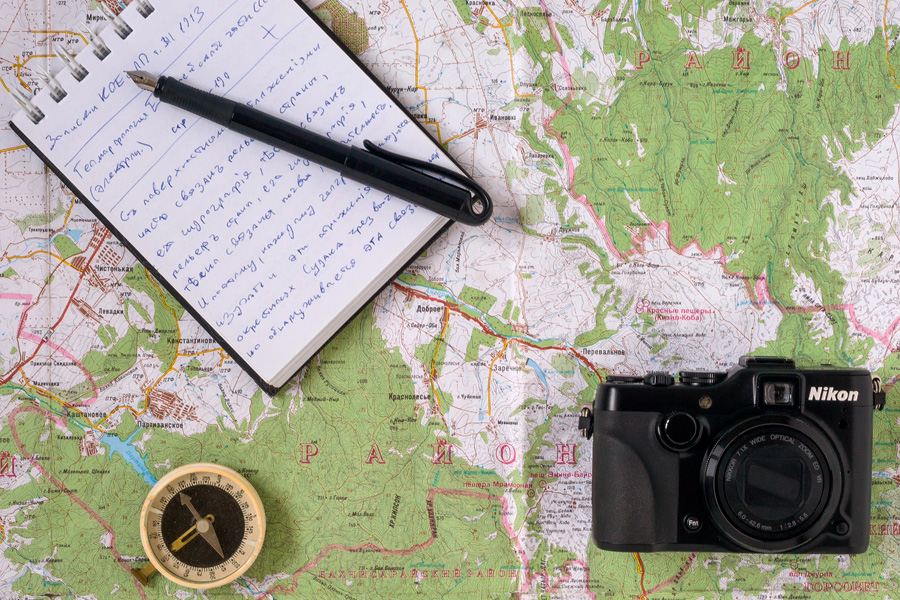

Краеведческие заметки

Краеведческие заметки

Последние публикации:

На Караби-Яйлу ведёт множество троп и дорог. Большая их часть доступна пешеходам, мотоциклистам и водителям подготовленных автомобилей. В сравнении с узкими тропками и горными дорогами, подъём с севера — настоящий проспект. По грейдерной дороге с остатками асфальта проедет обычный легковой автомобиль, был бы только дорожный просвет. Попробуйте проложить маршрут на Караби из Симферополя в картах Яндекс или Google. Сервис предложит два варианта: со стороны Долгоруковской яйлы или через Зеленогорское. О плюсах второго пути знали ещё до появления навигаторов. В путеводителе 1930 года давали такой совет:

… можно совершить экскурсию на Караби-Яйлу по нескольким направлениям. 1) через Молбай, 2) Тайган и 3) Казанлы. Последний маршрут предпочтительнее других потому, что он имеет постепенный, лёгкий подъем. Дорога даже колёсная, отличная. Потом всё время перед глазами открытый вид на прекрасную панораму северной части Крымского полуострова.

При всех преимуществах, у этого пути есть и недостатки: дорога кажется долгой и скучной. Начинается она ответвлением с трассы «Таврида». От неё к селу Зеленогорское идёт асфальтовая лента дороги среди полей. Впереди сизым маревом вздымается яйла. За Т-образным перекрёстком у села Балки нужно свернуть в сторону соседнего Новоклёново и найти на повороте приметную будку — от неё начинается долгий и пыльный подъём на Караби. По пути можно взглянуть на северные отроги нагорья. Например, из окна автомобиля. Большинству такого знакомства хватает. Действительно, что тут смотреть: бугры, балки, посадки сосен. Однако это не так. Уделите этим местам больше внимания, и они заиграют новыми красками.

При разговоре о горных хребтах воображение туристов рисует затяжные подъёмы, вздыбленные к небесам скалы, отвесные обрывы, свист ветра. В большинстве случаев это действительно так. Горы — величественные природные образования, которые вызывают трепет души пополам с желанием чаще нажимать на спуск затвора фотоаппарата. Но туристы не только любуются горами, по ним ещё нужно как-то передвигаться. Вновь выручат хребты. Некоторые из них, будто путепроводы в больших городах, ведут к вершинам или соединяют разделённые ущельями соседние плато. По хребтам проложены дороги и туристические маршруты. Один из примеров — хребет Таш-Хабах, кратчайший путь с Тырке на Караби, с одной яйлы на другую.

В Крыму, как и в большей части стран Евразийского материка, немало памятников эпохи мегалитов. Менгиры, «каменные ящики», кромлехи, петроглифы подробно описаны в научной и краеведческой литературе. К самым известным из них уже более 100 лет водят туристов. Популярны они и у эзотериков. Приверженцы этого течения считают, что такие сооружения возводили у энергоактивных зон или «мест силы». Говорят, эту энергию до сих пор могут ощутить особо чувствительные люди. Чашечные камни или чашечники остаются в тени популярности крымских мегалитов. Хотя их не меньше, чем «ящиков», и уж точно больше, чем менгиров. Особенно много чашевидных знаков на Второй горной гряде, в междуречье Бодрака и Качи. Например, на вершине горы Биюк-Чарыш или Каблук.

На восточной окраине села Ивановка, в тени деревьев на поляне у перекрёстка грунтовых дорог, отдыхает группа мототуристов. Впереди долгий и пыльный подъём на Долгоруковскую яйлу, здесь же приятная прохлада. В середине засушливой осени всё ещё зелена трава. Обычно это верный признак воды, но речки или родника не видно, на воду намекает только торчащая над деревьями башня Рожновского. Отдых окончен, пора и в путь. Заурчали двигатели мотоциклов, брызнул из-под колёс гравий грунтовки. Через 5 минут подъёма по каменистой дороге откроется вид: справа — горные отроги, слева — глубокая, сверху дна не видно, балка. Четырёхкилометровый распадок в известняках яйлы — долина Теренаирского ручья. Его воды подпитывают корни деревьев на зелёной полянке. А ещё поят жителей Ивановки.

Составители справочников и энциклопедий, в том числе Википедии, называют Суботхан самой протяжённой рекой Крымской яйлы. Гордое звание реки едва ли уместно для ручья, длина которого составляет всего 5 километров. Первый упомянул о Суботхане в научной литературе географ И. Петров. Он писал:

Соботканъ представляетъ прекрасный примѣръ карстовой рѣчки: родится изъ земли, течетъ нѣсколько верстъ по ней, потомъ устремляется внизъ и течетъ подъ землею нѣкоторое время, появляется опять въ пещерѣ и снова исчезаетъ невѣдомо куда, чтобы затѣмъ еще блеснуть на солнцѣ своими водами, сорваться со скалы пышнымъ водопадомъ и подъ новымъ названіемъ Су-Учханъ — слиться съ другой рѣчкой — Салгиръ.

То есть не река, а именно речка или ручей. Суботхан не только «прекрасный примѣръ карстовой рѣчки», это ещё и наглядное пособие от самой природы — уменьшенная копия большой реки.

Железнодорожная насыпь, вдоль которой мы идём к Загайтанской скале, можно сказать, историческая. Её сооружение связано с постройкой в 1875 году участка железной дороги «Симферополь-Севастополь». Проблема в том, что из-за сложности горного рельефа ветку пришлось прокладывать в толще гор через тоннели и прорези, делать мосты и такие, как эта, насыпи через овраги и низины. Если сравнить дореволюционные открытки и современные фото участка железнодорожной ветки от Монастырской до Загайтанской скалы, можно заметить, что насыпь практически не изменилась за прошедшее столетие. Разве что появились электрические опоры и провода.

Уходя к Загайтанской скале, обернёмся разок посмотреть на Монастырскую. Видимая нам её часть вся испещрена соединёнными между собой искусственными пещерами в несколько ярусов. Доступ ко многим из них уже невозможен: время разрушило переходы и лестницы. Выше, прямо к обрыву, подходит полуразвалившийся торец толстых крепостных стен Каламиты. Подножие Монастырской скалы усеяно отбракованными пильными строительными блоками.

Мягкость, лёгкость в вырезании из массива и обработке и при этом монолитность инкерманского камня была по достоинству оценена ещё античными строителями. Во все времена тут существовало большое количество каменоломен. Одни из первых камень стали добывать греки — строители Херсонеса. Позже камень ломали и римляне. Вернее, вели добычу их рабы, некоторые из них были сюда сосланы на каторгу как, например, папа римский Климент I. По легенде, этот святой своими деяниями положил основу Инкерманскому монастырю. Существуют каменоломни и карьеры в нынешние времена, производя прекрасный материал для строительства и облицовки.

Балка, в которой мы видим большое количество отходов работающих выше карьеров, носит название Загайтанской. Название это произошло из-за находившегося в нижней части балки хутора отставного майора Гайтани (Тайтани). Однако существовало тут селение и раньше. На картах конца 18 века на этом месте обозначена небольшая татарская деревушка Инкерман. Так и повелось называть и балку, и скалу за ней Загайтанской (т.е. «за Гайтани»). А если взглянуть не со стороны Монастырской скалы, а с долины реки Чёрная, то что же, скала будет называться «Предгайтанской»?! Известный крымский топонимист И.Белянский, к счастью, помог нам развязать этот ребус. Скала, нынче именуемая как Загайтанская, имеет своё татарское «до русское» название, вернее даже два: «Алтын-Бешик» («Золотая колыбель»(!)) и «Бакля-Коба» (возможно, искажённое, от слова бакъла — фасоль и коба — пещера). К слову говоря, хутор Гайтани был навсегда вписан в героическую историю Севастополя благодаря Совинформбюро. 8 мая 1944 года, в результате успешной Крымской операции, хутор в числе других населённых пунктов Севастополя был освобождён от фашистов, о чём было объявлено СМИ.

Вернёмся, однако, к нашему путешествию.

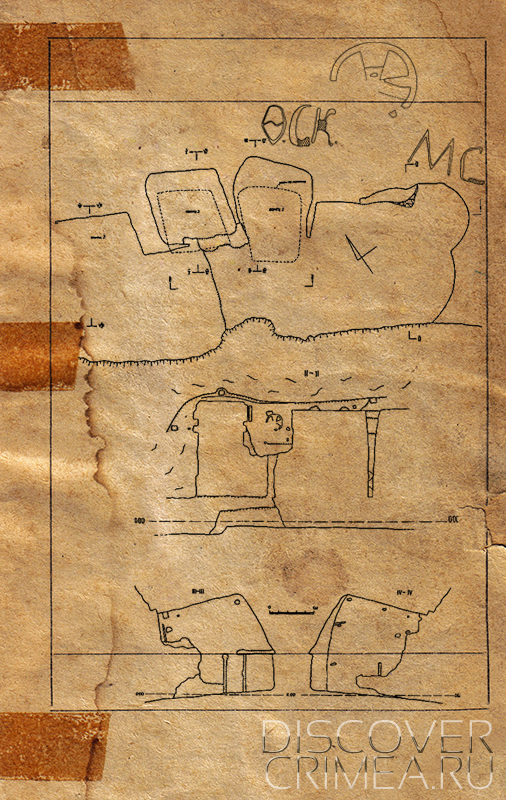

Железная дорога стремясь на волю, в широкую долину р.Чёрная, огибает выступ Загайтанской скалы. Над ней нависают остатки пещерных помещений и полуразрушенных пещерных и полупещерных церквей. Всего в массиве Загайтанской скалы насчитывается около 120 пещерных помещений разделённых на две части: Юго-Западной и Восточной. В Юго-Западной части читаются остатки 2х церквей, в Восточной 11. То есть, в общем, на всю Загайтанскую скалу приходится около 10% культовых сооружений. Это, а так же другие исторические артефакты (о них ниже), дало исследователям основание полагать, что скала являла собой пещерный монастырь. Возможно, когда-то он подчинялся Инкерманскому.

Первое, на что обращают внимание во время знакомства с горой, — её ярусность. У горы шесть чётко выраженных ярусов: мергелевая "подстилка", выходы плотных пород, мергелевый склон, снова выходы плотных пород, опять участок мергелевого склона и собственно сама скала. Интересно отметить, что первый ярус плотных пород не пропал у бывшего населения зря. В его толще оказалось удобно высекать пещерные помещения и подсобные сооружения. Одно из таких помещений мы встретим в самом начале маршрута, а в самом конце его можно увидеть великолепно сохранившийся тарапан (виноградодавильня). Учёные склонны считать, что в IV-V веках у подножия Загайтанской скалы существовало небольшое средневековое поселение. А оконечность вершины скалы занимало небольшое укрепление, служившее убежищем жителям долины.

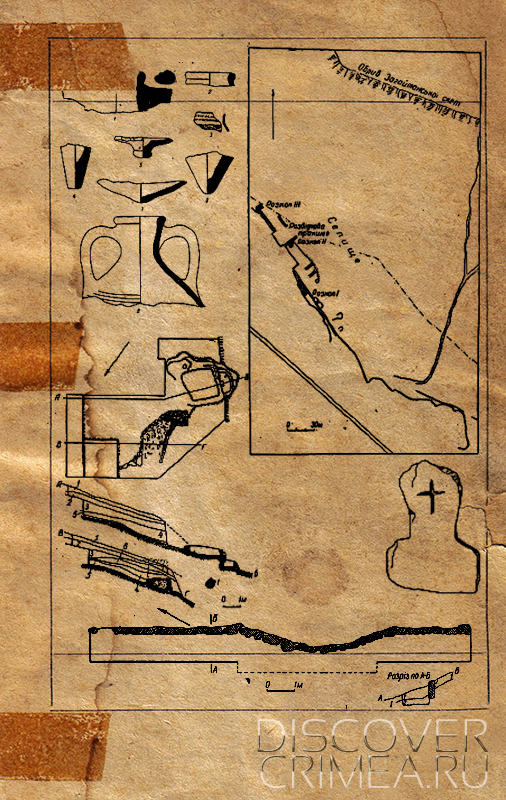

находки, тарапан и надгробие

Кто знает, может эти скальные сооружения принадлежали раннесредневековому поселению?

Четвёртый ярус, состоящий из плотных пород, создаёт некоторые трудности при подъёме, словно природный, монолитный по всей своей длине, «забор» он заставляет на него карабкаться.

И вот, все трудности подъёма к подножию позади, мы у основания Загайтанской скалы. Огромное количество разных по назначению помещений ярусами тянутся вдоль ее обрыва. Среди них полупещерные и пещерные церкви. Изредка встречаются непонятные железные предметы в скале, проушины для подвешивания светильников на потолках и небольшие ниши в стенах. Исследователи монастыря в Загайтанской скале при осмотре часто отмечали аскетизм в оформлении её пещерных храмов: тут нет фресок, они не блещут сложными архитектурными формами, апсиду часто заменяет алтарная ниша. Многие пещеры сильно разрушены временем. На первый взгляд кажется, что они не связаны между собой. Однако это не так, раньше все пещеры были связанны каменными и деревянными лестницами, переходами (кое- где видны подрубки и «гнёзда» для балок и помостов) образуя паутину ходов. Осмотр некоторых пещер связан с риском. Чтобы познакомится с ними, нужно обладать базовыми навыками скалолазания и разумно оценивать свои силы.

Основа: Могаричев «Пещерные церкви Таврики»

Многие пещеры завалены обвалившимися сверху полами и потолками расположенных выше ярусов, засыпаны известковой крошкой, разрушены силами природы — землетрясениями, выветриванием.

Одна из пещерных церквей Загайтанской скалы (№5 по Могаричеву) представлена на панораме:

Полноэкранный режим включается двойным кликом (поддерживается не всеми браузерами) или нажатием на иконку ![]()

В Загайтанской скала возле Севастополя, несмотря на сильные разрушения временем, сохранилось множество интереснейших объектов. Среди них — остатки пещерных и полупещерных храмов, вырезанных в скале разнообразных по форме крестов, граффити, греческих надписей. Именно благодаря этим артефактам был установлен примерный возраст монастыря: XIII-XV век. К этому времени относят и более новое укрепление, построенное вблизи раннесредневекового. Остатки его расположены на оконечности платообразной вершины скалы. До сих пор видны следы стен (длина — 95 м., ширина — 1,65-2м.), под оплывший землёй выделяется фундамент трапециевидной башни (размер 6,2*7,4 м.). Возможно, укрепление служило убежищем монастырю, хотя сейчас к нему нет прямого хода с плато от пещерных помещений.

Загайтанская скала на гибридной карте Bing:

Комплекс пещер Загайтанской скалы, как и жизнь человека, заканчивается у кладбища на широкой скальной «полке». Сюда идёт небольшая, вырезанная в скале лестница. Справа и слева от лестницы — склепы, чуть выше видны следы церкви №10. Наземная, пристроенная к скале только апсидой, церковь служила, вероятно, кладбищенским храмом. Когда-то в ней отпевали насельников и простых селян. Провожали из мира живых в мир мёртвых.

Наш маршрут заканчивается у большого отвала края карьера в толще Загайтанской скалы. Карьер этот оставил от памятника истории только «фасадную» часть. Всю заднюю порезали на блоки пильного известняка. Эта «фасадная» часть напоминает когда-то стоявшую в центре Симферополя гостиницу «Астория»: из-за пожара и перестроек от неё остался только укреплённый железными балками фасад. Власти долго размышляли, что сделать с этой пугающей своим видом горожан стеной. В итоге распорядились снести её, а на ее месте разбить сквер. Будем надеяться, что комплекс пещерного монастыря Загайтанской скалы не постигнет участь «Астории». И он будет, даже полуразрушенный временем, продолжать радовать находками любознательных исследователей, краеведов и туристов.